胃癌是香港第6大常见癌症,单在2022年香港便有1272宗胃癌新症,占癌症新症总数3.6%。惟因医学界未有有效的胃癌早期筛查方法,故不少病人在确诊时已属晚期。港大医学院团队因而利用“类器官培养”技术,建立全球首个“肠化生”3D模型类器官生物库,模拟胃癌演化过程,研究更有助发展早期胃癌筛查技术,识别出高危人群,乃至开发药物逆转“肠化生”。

全球10至25%人属“肠化生”患者 1至3%病人会演变为胃癌

“肠化生”意指胃细胞演变为类似肠道细胞的状态,通常由感染幽门螺旋菌或慢性胃部炎症引起,学界早有研究指会使胃癌风险大增。港大医学院临床医学学院病理学系助理教授甄凯宁解释,虽然“肠化生”会增加胃癌风险,惟临床数据显示,全球约10至25%人属“肠化生”患者,但仅1至3%的“肠化生”病人会演变为胃癌,故需有方法精准识别会转化为胃癌的高危患者,以及早预防及治疗。

真实模拟“肠化生”转变为胃癌过程

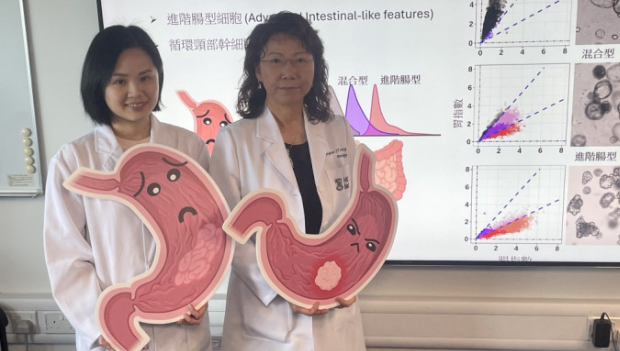

而港大临床医学学院病理学系团队的“类器官培养”技术,即从患者身上取出组织,并在实验室培养出微型器官模型,可真实模拟“肠化生”转变为胃癌的过程。团队在玛丽医院47名胃癌患者身上取组织,合计培养出70个类器官,当中包括28个“肠化生”的类器官,及42个“正常胃”类器官,结果发现“肠化生”类器官中含有“混合型细胞”,呈混乱状态,既似胃细胞又似肠细胞,且能转化为不同类型细胞,与癌细胞的适应能力类似;且当中约三分一“肠化生”细胞带有三套“第20号染色体”,可在无附着状态下生长,表征亦与癌细胞非常接近。

甄凯宁指出:“就好像扩散了的癌细胞一样,在任何体液上都可以分裂及生长”。而透过类器官技术,有助团队了解“肠化生”细胞演变成“癌细胞”机制,冀有助日后作筛查,“最终目标是可检测到病人的早期变化,引入到临床用途,以提高准确度,去做风险评估”。

团队又透露,正与英国及美国科研人员合作,利用基因组测序技术,分析来自香港、美国和英国胃癌患者及非癌症患者的胃黏膜组织,以完善筛查方式。港大医学院临床医学学院病理学系系主任梁雪儿指,基因图谱有过千个样本,非常精细,研究发现当病人到60岁时,近一成人胃黏膜会出现已知的癌症基因突变,可见潜在的致癌变化需历经数十年累积。

梁雪儿续指,基因图谱及类器官生物库研究均有助发展胃癌筛查,惟真正应用筛查技术前,需较长时间进行临床试验,“通常由一个发现,发展至可真正测试,只需近十年时间已经很好”。

以上内容归星岛新闻集团所有,未经许可不得擅自转载引用。