城墙作为国家城市文明的载体,是中国古代城市最突出的物质标志,也是当地文化的重要标识,惠州明城墙因不可避免的政治、战争等各种历史因素无法完整留存,作为不可多得的文化遗产,其经历了甚么?残存的城墙城砖又有何种归宿?

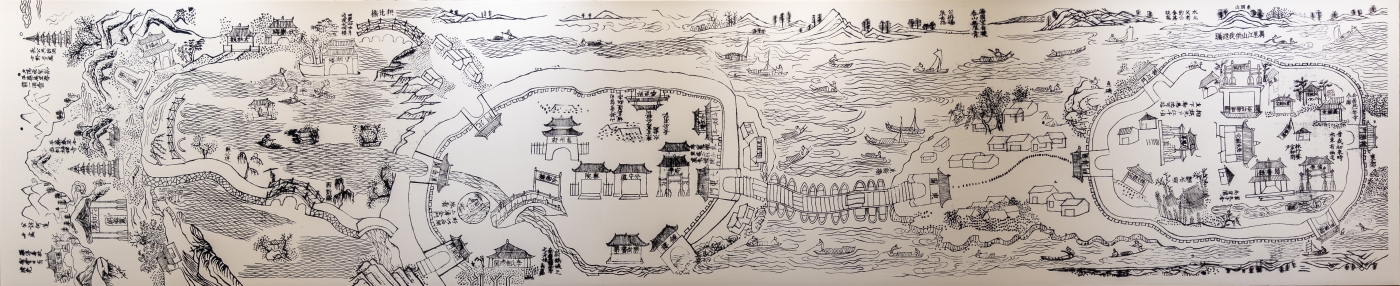

▲绘制于明崇祯四年(1631)的《惠景全图》清晰可见惠州“一街挑两城”的独特景象。王小虎摄

▲在城墙上仍字迹清晰的清代惠城砖。

▲明城墙遍布在惠州民众触手可及的生活里,仍处于惠州民众的家园当中。

中国现存的城市城墙,大多数与明代全国性的筑城运动有关。宋仁宗登基后,下旨岭南修城,使原来无险可守的惠州建起恢宏的城廓,百姓得以安居乐业。据记载,惠州城墙城池建设宋以前无考,入宋后有城但甚窄小,明洪武三年(1370年)至二十二年(1389年)扩城,自此奠定明、清两朝数百年惠州府城的规模和格局,又于清道光二十八年(1848年)修缮,1928年正式拆城,自此惠州城墙消散于鹅城。今日,惠州城墙十不存一,城砖亦散落在城市各处角落,无人问津。

据绘制于明崇祯四年(1631年)的长图《惠景全图》,惠州府城毗邻三江,被东江、西江(西枝江)、西湖环绕,府城与县城“一街挑两城”的独特格局亦一目了然,此处“街”指水东街,“城”指惠州府城和归善县城。

惠州城俗称鹅城,建城时选址东江中游,位于东江与西枝江交汇处,一可扼东江流域水陆交通之咽喉,致使物资在此集散形成经济中心;二可控东江范围之军事局势,于战时易守难攻;三可利于统治管理州府,布置府城官署中心。

元明鼎革,社会生产遭受巨大破坏,流民成为明代突出的社会问题,全国上下开始兴起“城墙热”,大至省城,小至县城或者卫所,纷纷修筑城墙以自卫。据清光绪《惠州府志》载,入明后洪武三年(1370年)至二十二年(1389年)扩建惠州城,共7座城门。城内设军城和民城,军城由水门学院衙前至小西门都督坊的府城西南;民城及府治机构位于府城东北。明嘉靖四十四年(1565年),庠生刘确和乡民黎俸等请建东平民城,以防寇患。明万历三年(1575年)县城城墙才筑成,与府城以浮桥相通,形成一地两城,隔江相望格局。明万历六年(1578年),县治由府城回迁县城,民城变官城,以水东街沟通惠州府城、归善县城的“一街挑两城”双城格局正式形成。明初惠城布局虽在县治迁出后略有变化,但至清代仍保持府治居北,军队居南,居民区靠西,手工作坊及商业区居东,十字街及东新桥为贸易圩市的布局。

中国古代筑城思想源头来自于先秦典籍的两种基本指导原则,一为《周礼·考工记》中所规定的“匠人营国。方九里,旁三门。国中九经、九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市,市朝一夫。”此类称之为“方正型”城池;一为《管子·乘马篇》记载“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上,高毋近旱而水用足,下毋近水而沟防省,因天材,就地利,故城郭不必中规矩,道路不必中准绳。”此类城池外形多呈不规则形,称之为“自然型”城池。

中国古代筑城思想多元丰富,明清城墙建筑万变不离其宗,据此可分为三种类型,一为“方正型”城墙,即西安、兴城等城墙;二为“自然型”城墙,即荆州、临海城墙;三为“方正与自然结合型”城墙,即南京、襄阳城墙。

惠州城墙依山靠水,是否属于“自然型”城墙?惠州市岭东文史研究所副所长、本土文史专家何志成肯定,惠州城墙属于“自然型”城墙,其以“天材”“地利”而成城池,利用江湖两岸筑城,有利于城池防御,又可省去挖护城河功夫。惠州城不仅城外有山、水,城内也有山、水,与惠州府城相辅相成,更凸显出惠州山水城市自然环境的典型特征。

文/图 贺沁怡

星岛日报海外版 羊城晚报社 联合编制