清宣统元年(1909年)农历四月二十三,香洲建埠动工典礼正式举行。史载当时总理员王诜等请省、港、澳和县属各方要人及士绅学界共几千人来观礼,其中有两广总督张人骏、广东水师提督李淮、广东劝业道陈望曾、拱北关帮办贺智兰等出席大典。何志毅介绍,王诜等事先架搭了一座可容纳2000多人的大礼棚,棚裹悬挂着“强国之基”“利国利民”等横额,“整个港湾旌旗遍布,人声喧哗,热闹非常”。

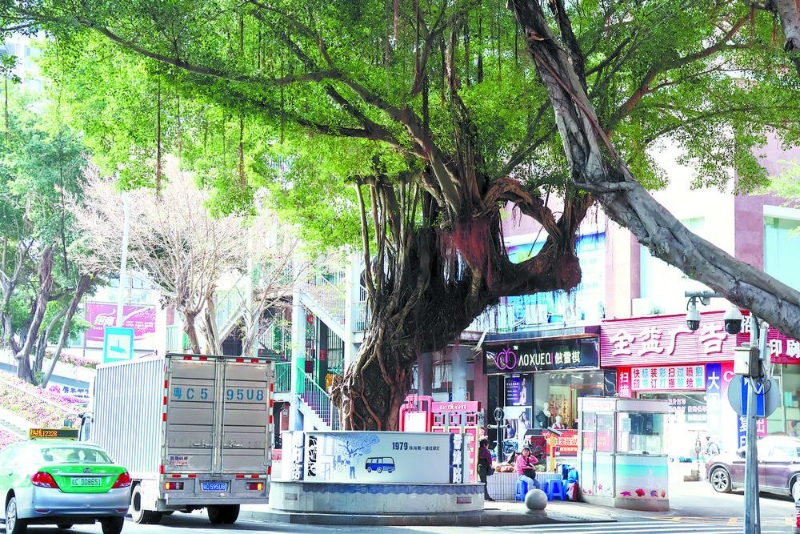

▲香洲开埠当日所植榕树已枝繁叶茂。

▲历史文化街区正在活化利用。

▲广东省历史文化街区香洲埠。

开埠典礼伊始,人们将张人骏题写的“广东香洲商埠”的一块丈多长、四尺宽匾额挂在建埠公所大门前(香洲区人民政府旧址所在地)。正当行典礼的时候,骤然下起滂沱大雨,棚内来宾衣履尽湿,观光者大为扫兴,被认为不祥之兆。

香洲开埠一度给当地的发展带来景气,不少海外侨商、港澳华商和地方殷富听说在澳门附近的地方香洲辟“六十年无税口岸”,都纷纷前来投资办实业。何志毅介绍,当时建埠公所拟定了一份《开辟香洲埠章程》(共四十章),“当时采取投资的方式吸收建埠资金,但不招散股,不动公款,不入外国人股份,只许华人购地”。

何志毅介绍,香洲端口区域建成“双飞蝴蝶”式教堂一座,大小铺户一千几百间,其中完成了二、三层楼房125座,大街之内又建筑了住家小屋几百间,这些楼房均仿照上海中等店铺格式建造,望衡对宇,颇为整齐美观。更建成了栈桥式木码头两座,开辟通往穗港澳的新航线;筹建警察局、机械织布局、邮政局、银行、博物院、医院等,均以西方的模式建设;拱北关在香洲成立税收分卡,办理进出口商品的报关纳税事宜。

在香洲开埠后,为招引外地人口迁入和提供就业,商埠公所还建造800多间临时居住的寮屋,以每间小屋(两户人住)每月1元的廉价出租,并有工作可供谋生。从周边迁入大量移民,香洲人口陡增。

当时的香洲埠人气爆棚,不仅游人争相踏访,络绎不绝,当时有记者曾以《香洲埠游客纪盛》的游记,报道这一繁荣景象,称其“每到夜晚,灯光如同白昼,一片兴旺”。在埠内的日升酒楼、泉香酒楼、合栈茶居等商业场所天天宾客盈门,更有拥有“中兴纺织公司”这一大型纺织厂及“协昌”“康正”“永利隆”等颇有名气的商号。

香洲开埠的重要意义,更是大部分体现在长达四十章《开辟香洲商埠章程》中。该章程内容异常丰富、全面而详细,吸收了外国开埠的经验条文,包括融资、商人集股开公司以及建造、保险等西方较现代的事务,都被吸纳在内。

《章程》及附图勾画出一个现代港口城市的完整蓝图,既有通畅的陆海交通,又有完备的社会服务设施。管理上也提出文化休闲城市要求,星期日及重大节假日放假休息,甚至提出实行民主管理制度,建成自治基地,共谋公益。