在珠海市中心的香埠路,如今仍能从沿路的老式骑楼依稀看到百年前的时尚风韵。这裹就是百年前珠海的中心商务区,近代中国唯一经朝廷谕批创设的“无税口岸”——香洲埠。珠海文史专家何志毅长期研究珠海地方历史,他认为,“香洲开埠”作为前人从事某种具有改革开放意义的尝试,在客观上也造就了香洲城镇的雏形。

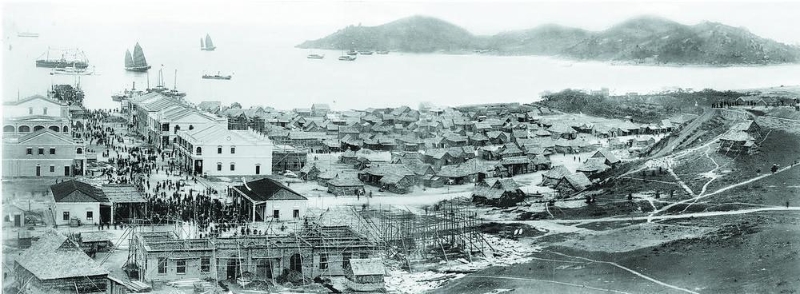

▲1910年由葡萄牙人拍摄的香洲老照片,原件现藏于葡萄牙里斯本档案馆内。受访者供图

长久以来,中国历史上的商埠都是非常重要的形象和地标,它们既是国际外交中介,又是对外贸易的枢纽,被称为“海上经济之都”。一座老商埠,半部近代史,穿越百年风云的老商端口,往往记录了一座城市近代商业文明。“洋船争出是官商,十字门开向二洋。五丝八丝广缎好,银钱堆满十三行。”清初诗人屈大均的一首诗,道尽了广东海洋贸易的繁荣鼎盛。

▲郭细记渔栏旧址。

▲历史建筑龙舟亭,现为珠海市港澳流动渔民陈列馆。

▲香洲埠历史建筑龙舟亭。

▲香洲端口历史文化街区保护对象分布图。受访者供图

实业救国兴开埠热潮

20世纪初,开办商埠蔚然成风。早在“戊戌变法”时,清朝政府就照准岳州、三都澳、秦皇岛三地自行开设商埠。此后,又陆续开设了12个“自开商埠”,在遏止列强谋求扩大侵略的同时,力求“振兴商务,扩充利源”。这些“自开商埠”大多由官商合办,多“以官力提倡”“靠官绅进行”,受到地方政府和工商界的热烈欢迎。从“五口通商”开始,到1912年中华民国成立,中国沿海共开商埠100余个,这些商埠多为中国沿海港口,依靠水运之利,迅速发展成为以进出口贸易为重心的近代商业性城市。

清光绪三十四年(1908年),澳门葡萄牙政府以勘界为名,在珠海地区扩展疆界,同时排斥澳门华商,遭到了全国各界人士的强烈谴责和抗议。因此,清政府为缓其势,以“官力”帮助“商民建设香洲,以分澳门之利”。对此,赞助香洲开埠的何肇忠在《开辟香洲埠章程》中作了详细申论:“『商战』失败,举国公认,为今之计,唯有开辟商埠,通达外洋,自固藩篱。”又称:“位置于环球之上,以与欧美争雄,所冒非闾里之荣,亦邦家之光者,即于此举卜之矣。”

1909年,在“自开商埠”与“商战挽利权”的呼声中,清政府批准了香山爱国士绅伍于政、王诜、戴国安、冯宪章等人的建议,准许他们在香山择地自开商埠,兴商务而裕民生的奏请。同年的暮春时节,香山县最南面的“沙滩环”上,“香洲商埠”承载着时代的希望和情怀,应运而生。何志毅介绍,香洲埠初定名为“广东实业商埠”,因选址于香山场与九州洋之间的海港荒野“沙滩环”,便从其中各取一字,易名“广东香洲商埠”,这也是今日珠海香洲地名的由来。

与全国其它“自开商埠”多为官办不同,香洲商埠完全由香山士绅、归国华侨、港澳商人等民间力量自办,经费则以招股募集形式自筹,具有浓重的商办色彩。据悉,商埠运作总成本100余万元,伍于政、王选、戴国安、冯宪章等四人自备10万元,其余折合股份登报招股,爱国华人华侨、开明士绅踊跃入股,当日就募集了近50万元。

文/图 李旭 钱瑜

星岛日报海外版 羊城晚报社 联合编制