珠海依山临海、岛屿众多,内陆由山地平原及纵横交错的水网构成,不同族群择地而居,形成了丰富多样的生活饮食习惯及文化风俗。疍人又称蛋人或水上人,多以捕鱼、采珠或货运为生,他们中不少人生活在今天的珠海、澳门海域。疍人以舟为家、傍水而生,特殊的生活环境繁衍出特殊的文化,具有鲜明的地域特色。

新中国成立后,疍民上岸,开启了新生活,但疍家文化的发展与传承却未曾止步。斗门水上婚嫁、沙田民歌这些极具疍家特色的非遗项目再现历史,赓续文脉。

主流观点认为,早期的疍民应是古越族的后裔。“疍”也写作“蜒”或“蜑”,都是古越语中对“艇”或“船”的音译写法。广东有位资深史学前辈曾说,世界上很多地方的人都是从陆地走向海洋,但珠江三角洲的人民可能例外,他们是从海洋走向陆地的。

这句话虽简单,但为我们开启了一条解读“疍民”的思路。“广为水国,人多以舟楫为食”。远古珠江三角洲还未成陆,出门见“海”,多数人浮家泛宅,确乎无家不“疍”。进入明朝时期,珠江三角洲成陆过程大体完成,进入全面开发阶段。明朝政府锐意经营岭南,陆居人口尽入“版籍”,发展经济,向正统文明趋齐,以长子孙,聚成宗族,同水居群体的差异拉大,“疍”被打入另册,甚至被视为“非我族类”。疍民水居,且没有宗族背景。但是在明清的历史条件下,珠江三角洲水陆环境的转换,人群的走向,势必影响到他们身份的衍变。在明清两代珠江三角洲开发进程中,最深刻的水陆变迁和最大的经济成果就是沙田的垦殖,而最得力的新垦队伍就是水居的疍民。

▲花船鱼贯而行,蔚为壮观。

▲水上婚嫁往往会吸引大批市民、游客围观。

▲新娘在大妗姐的陪同下完成婚嫁仪式。

▲水上婚嫁仪式中,新娘向岸上等候的丈夫走去。

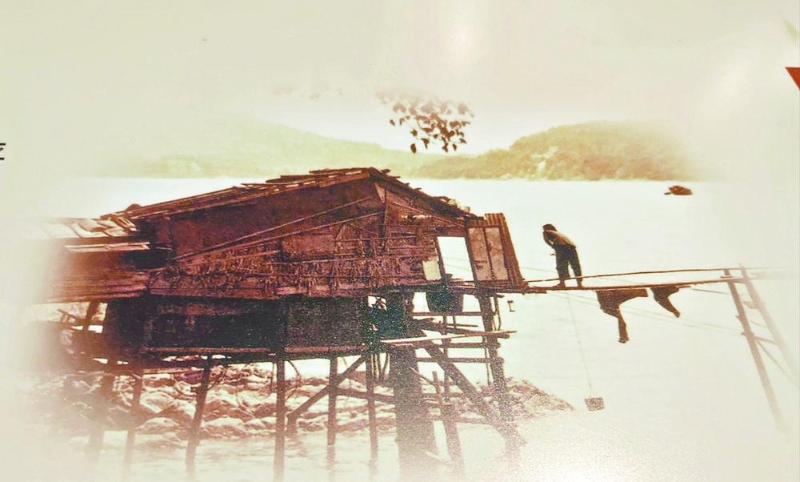

▲20世纪60年代水上人家。翻拍于珠海博物馆。钱瑜摄

曾不可上岸不可参加科举

历史上很长时间,疍民不可上岸、不可参加科举,亦不能与陆上人通婚。每一户水上人家的生活空间基本就是一艘小船。在珠海博物馆中,记者了解到,这种小型平底船被称为“连家船”或“疍家艇”,有五六米长、三米宽。船身中部往往支有桅杆,出海时能借助风力,甲板之下通常隔成两层。一层放空用来隔水,一层用于储藏杂物,方便收纳,也增加船身的稳定性。

船头甲板是主要的生产劳作空间;船尾空间则用作炊煮、如厕、饲养鸡鸭等;中间的船舱供一家人睡觉和储物,上方以席篷覆盖,可以收起,一能遮风避雨,二能扩充船头的甲板空间,便于捕鱼劳作。这样的一艘小船基本就是一户疍民家庭的所有生活空间,经济生产、交通往来、住宿生活、嫁娶生养……统统都在这一条船上。

对疍民来说,捕鱼是他们最主要谋生手段。此外,“采珠”也是疍民一项重要的生计来源,但这项工作既危险又艰苦,即便熟识水性如疍民,也常常付出生命的代价。

珠海市黄杨山周围与磨刀门、泥湾门、鸡啼门之间,是广阔的大沙田区。明清以来,随着珠江三角洲的逐步开发,珠海沿海一望无际的大沙田也进入开发的序列,陆居民田区的大宗族主导了沙田围垦,珠海疍民成为沙田开发的主力军,疍民的社会地位和经济地位逐步提升。雍正七年(1729年),官府允许他们上岸务农,与陆人混居,据《香山县乡土志》载:“水居则为蜑民,今本邑三灶官久已奉裁。……至蜑民顽悍,明初籍以为兵,实羁縻之术,非诱之向化也,故风俗习惯,究与土著不同。国朝雍正七年,诏令蜑民有能盖屋栖身者,许其在近水村庄居住,力田务本,以示一视同仁。……蜑人,以舟为宅,业捕鱼或编篷,濒水而居,谓之水栏。”

清代嘉庆、道光以后,西江水系的流砂已在黄杨山周围淤积成一道道沙坦。当时,居住在斗门、白蕉、干务等村镇上的有钱人向地方官府申请用地报税,雇请佃户和疍家人进行围垦,在这些沙坦和海湾上开发出肥沃的良田。这些佃户和疍家人便成为沙田区的居民,他们依堤傍水而居,开始过着半耕半渔的生活。

疍民参与大沙田开发,在沙坦和海湾上围垦出良田沃土,原先浮家泛宅的疍民也在大沙田安顿下来,带动了沿海地区经济发展;随着珠海沙田区的拓展,有些疍民的定居点还形成了工商业市镇,连孤悬海上的三灶岛也呈现出兴旺的景象。疍民风俗也在悄然变化。

文/钱瑜 陈一典 郑达 李旭 图/珠海市文化馆(除署名外)

星岛日报海外版 羊城晚报社 联合编制