经济社会的发展,为香山教育创造了新条件。在清朝康熙三十一年(1692年)以前,儒学为香山县唯一的学校。到了乾隆年间,香山境内掀起兴建书院、学塾的热潮,恭常、黄粱二都(今珠海地区)也不例外。

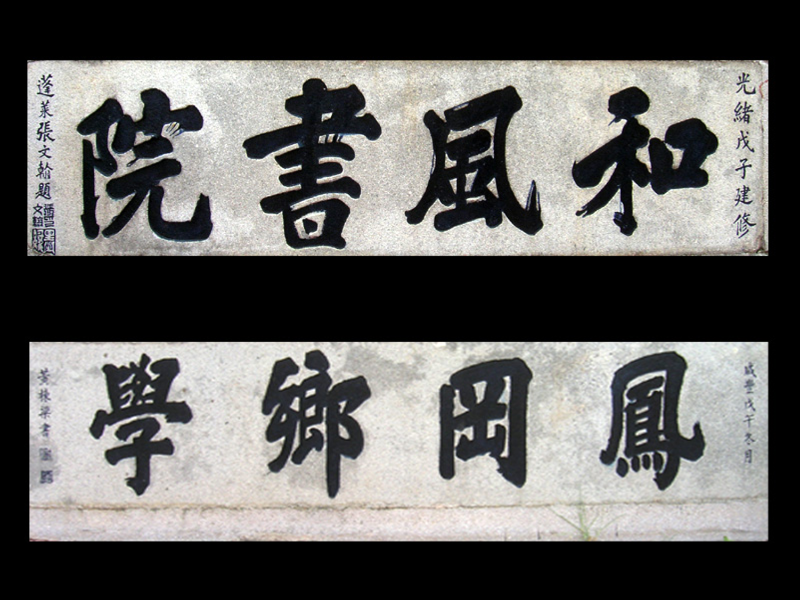

▲古校牌匾。受访者供图

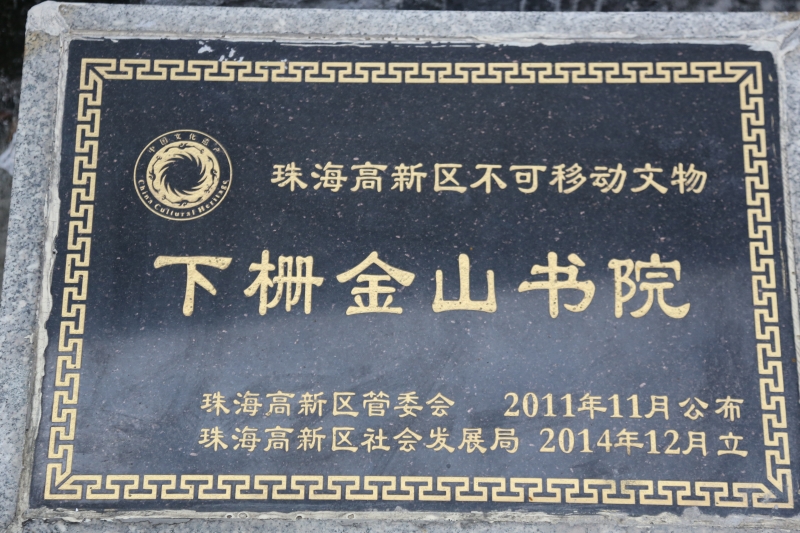

▲金山书院被列为不可移动文物。

说到香山教育的发展,不能不提到一个人——彭科,他堪称香山历史上对地方兴学卓有贡献的官员。乾隆十六年(1751年),彭科任香山知县,“善俗宜民,尤以育才为务”。明清时期,香山境内有九大官办书院,包括丰山、榄山、鳌山、旗山、桂山、东山、凤池、凤山、金山,九所书院中有七所是由彭科倡建。

位于珠海地区的凤池书院、凤山书院、金山书院皆由彭科倡建,且皆是在1757年倡建的,颇具壮举。凤山书院的前身是凤山社学,一开始只有民间义学性质。乾隆十九年(1754年),广州府海防同知魏绾联合附近十三乡镇的人士筹办了一所凤山学社。乾隆二十二年(1757年),在香山知县彭科的提倡和县丞魏绾的主持下,凤山社学改名为“凤山书院”。凤山书院落成后,设立山长主理院务,第一任山长由县丞魏绾兼任。

同在乾隆二十二年(1757年),香山知县彭科倡建了凤池书院,也就是今天珠海翠微小学的前身。依然是在当年,在彭科的提倡和县丞魏绾的主持下,在珠海下栅墟建立金山书院。

光绪二年(1876年),黄槐森(斗门荔山乡人,曾任云南巡抚、广西巡抚)在丧母回乡服孝期间,为消除积弊、振兴邑内文风,设黄粱都和风书院。但这所书院的历史,可追溯至清乾隆二十八年(1763年)建立的黄粱都乡学、道光二年(1822年)建立的澄澜书院、咸丰八年(1858年)由澄澜书院更名而来的“凤岗乡学”。

而据道光《香山县志》记载:“三山书院在三灶春花园,嘉庆二十三年(1818年)乡人周廷安等倡建。小榄胡扬廷捐南涌田一十亩。”

专题 更多 >

热门文章