在互联网经济时代,品牌跨界联名的营销方式屡见不鲜,其实早在20世纪30年代,餐饮界已有人开始做“联名款”。当时男女老少都爱看粤剧,“万能老倌”顺德龙江人薛觉先的“联名款”受到热捧,不仅带旺了用他名字命名的粤菜馆、用他戏剧名称命名的菜式,还掀起了“粤剧菜”的风潮。

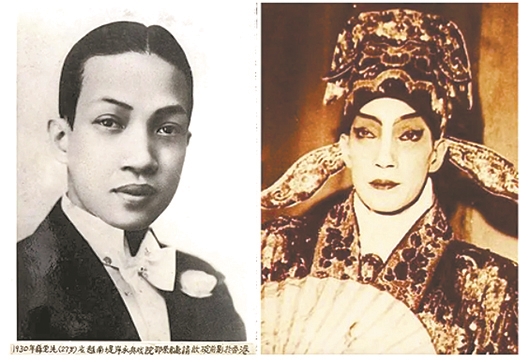

▲薛觉先。数据图片

薛觉先是粤剧老倌,四大天王之一,更是首位拍摄电影的粤剧演员,对粤剧和电影都有杰出贡献。

与历史许多名伶大家相比,“粤剧名伶”“万能泰斗”薛觉先的从艺之路,可以用顺风顺水、水到渠成来形容。

1903年,佛山顺德龙江人薛恩甫在香港西营盘迎来自己的第五个孩子,取名为薛作梅,这也就是后来名动粤剧界的薛觉先。薛恩甫以办私塾和行医谋生,妻子李氏酷爱观看粤剧,是一个标准的“粤剧票友”。薛家一共十兄弟姐妹,薛觉先排行第五。其二姐薛觉芳,三姐薛觉非及九弟薛觉明三人,也先后做了粤剧演员,令薛家成为不折不扣的粤剧世家。

▲薛觉先执导电影《浪蝶》 。龙江文化站供图

幼年时期,薛觉先在父亲的私塾启蒙,后求学于香港圣保罗英文书院,自幼聪颖,喜好艺术,读书时还曾参加青年白话剧社的演出,出演《做人难》《伤心话》等剧目,这也让年幼的薛觉先初尝登台献艺的滋味。

1921年,辍学的薛觉先经由姐夫新少华介绍进入“环球乐”粤剧团,跟随名伶朱次伯“跑龙套”。他凭着刻苦和突出的接受能力,很快受到朱次伯赏识,进而升格为“书童”。初踏梨园的薛觉先,犹如一块崭新的“海绵”,凭借天资聪慧及后天努力,认真学习每一个唱腔、每一个动作,研读每一本经典剧目。一条通往“粤剧大腕”的光明大道已经慢慢在薛觉先眼前铺开。

次年,薛觉先转至人寿年剧团,日演丑角,夜演小生,凭着在《梅知府》《宝玉哭灵》中的出色表演,终于声名大噪,有了“生宝王”的美誉。而后薛觉先得当时正印花旦、粤剧大家千里驹赏识,出演《三伯爵》,自此彻底打开市场,成为拥趸众多的粤剧大腕。

有数据介绍,当时面对戏迷的追捧、媒体的溢美,薛觉先并没有飘飘然、自以为是,反而以更多精力投身粤剧艺术的全面革新。事实上,作为一名艺术家,薛觉先艺术生命的卓越价值也正体现了这一点。

▲顺德区薛派粤剧艺术传承培训基地成立。龙江宣办供图

在粤剧的腔调方面,薛觉先借鉴京剧婉转和谐的腔调,吸收江浙小曲及时代流行曲轻快流畅的长处,创造出一种字正腔圆、韵味浓郁、节奏感强、善于表情达意的“薛腔”。薛觉先也成为粤剧五大流派中年纪最轻的“薛派”创始人。

而乐器方面,他在“五架头”中式乐器中,大胆加入小提琴、吉他、西士风等西洋乐器,以中西合璧的方式获得丰富、厚实的音响效果。

表演方面,薛觉先融合京剧的武功、身段、舞美等技艺,开创了北派的场风。

文/图 杨苑莹 吴泳

星岛日报海外版 羊城晚报社 联合编制